对市十五届人大二次会议第20230158号建议的答复

一、东湖梨园区域交通拥堵成因分析

收到你们的建议后,我区对周边用地、区域道路网系统进行了调研分析,导致该片区交通拥堵的原因主要有以下几方面原因:

(一)区域路网密度偏低,疏解能力不足

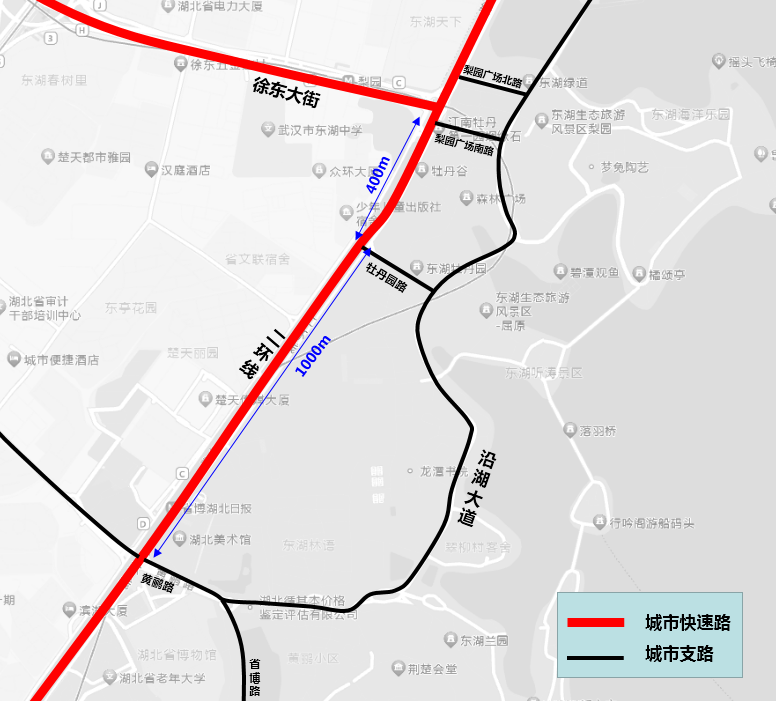

根据现状建成的道路网,承担梨园区域交通疏散功能的道路以城市支路为主,且道路间距大,整体道路网密度偏低。一是南北向通道少且通行能力有限。二环线为城市快速路,主线承担过境交通流,高峰时段交通压力较大;东西两侧辅道承担沿线用地到发交通流。沿湖大道为城市支路,双向两车道,承担东湖风景区西门户(梨园广场)到发交通流。二是东西向道路等级低,且道路间距大。首先,梨园广场北路、梨园广场南路、牡丹园路、黄鹂路均为城市支路,除二环线梨园下穿通道地面层为四车道外,其他道路均为双车道,共同承担东湖风景区西门户(梨园广场)到发交通流。另外,梨园广场南路与牡丹园路相距400米,牡丹园路与黄鹂路相距达1000米,远大于《城市综合交通体系规划标准》(GBT

51328-2018)推荐值,周边无可分流的支路。

(二)到发客流集中,周边路网、通道承载力不足

梨园广场周边的用地开发以居住、商业商务、游览设施用地为主,工作日高峰时段以通勤交通为主,节假日则以旅游交通为主,人、车流量均依靠二环线(东湖路)进出,高峰时段该道路的小时通行能力不足3000pcu/h,同时旅游交通与二环线过境交通叠加,交通引发量大且极为集中,呈常态化交通拥堵现象。

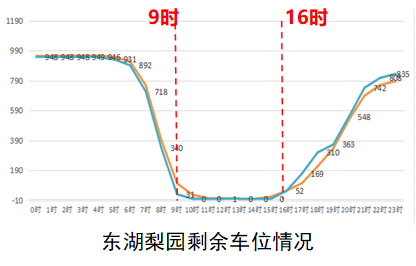

(三)停车供需矛盾突出,寻找停车位的车辆加剧道路交通拥堵

目前,东湖梨园及周边现有停车场地9处,可提供泊位3210个,但周末及节假日等高峰期间,周边停车场从上午10时基本达到饱和。今年“五一”期间,早上9时梨园广场周边停车场即处于饱和状态,车辆排队溢出至二环线(东湖路),导致干路过境交通滞留现象明显,进一步加剧了景区道路交通拥堵。

(四)人车混行严重,进一步降低道路通行能力

周末及节假日期间,沿湖大道、梨园广场北路、梨园广场南路、牡丹园路、黄鹂路等景区道路人车混行现象普遍,导致道路通行能力进一步降低。

二、对代表建议的回复

我区多次对代表们的建议进行专题研究、现场踏勘,对建议中所提出的以“信息导流”辅助指导“交通导流”,以及规划建设地下停车场或公共停车位,改善基础设施环境,必要时考虑限制私家车进入相关区域的建议进行综合考量,为解决梨园广场交通拥堵问题,我们拟采取以下措施:

(一)建立区域联勤联动机制

1.建立联席会议机制。我区将成立专项工作领导小组,区领导小组组长每半年组织领导小组成员单位召开一次联席会议;区领导小组副组长每季度组织召开一次联席会议;并通过“日分析、周研判、月会商、季讲评”工作,实时分析交通情况,发现客、车流量超过景区承载阈值,可提请召开临时联席会议。

2.建立分级联勤联动机制。景区日均客流量在10万以下,采取常态协同机制,各单位互通路况信息,区域内块块交通主体责任,加强交通引导、管控;日均客流量达到10万至20万人,启动线上交通指挥协同机制,通过线上平台,加强区域协同联动调度,加强远端分流,宣传引导;日均客流量达20万人以上,启动线下联席指挥机制,各成员单位明确1名领导、1名联络人到区公安分局指挥中心联席指挥、现场调度。

(二)内外挖潜扩增停车泊位

3.开辟景区内临时停车场地。积极组织各社区、村湾,开辟开放社区、村湾内部分公共停车区域,补充旅游高峰期临时停车泊位缺口,临停收益归村集体支配,拟增加不少于1000个临时停车泊位。

4.盘活景区内存量停车资源。进一步深入走访辖区各有停车场所的企事业单位,鼓励在节假日、周末有序开放腾让内部停车场地,拟增加不少于500个临时停车泊位。(区直属机关、派出单位开放腾让100个停车泊位;听涛景区、磨山景区、落雁景区、马鞍山森林公园分别协调开放腾让100个停车泊位)

5.拓宽思路从景区外围接驳。协调武昌、洪山、东湖新技术开发区,突出梨园、磨山等易拥堵区域,分别在景区周边1至2公里范围内,选定3处大型停车场地(武昌徐东销品茂600个、洪山武钢体育馆停车场400个,东湖高新教育中路停车场912个),作为景区旅游接驳换乘停车场,落实旅游集散组织、换乘接驳等具体工作。

(三)扩充景区立体交通网线

6.提升景区内“水路”运载力。通过进一步优化水上码头,水路连接东湖其他门户,增加进出的集散通道:开通一条西门户与樱花园的水上运输线路,形成樱花园+水路+二环线、徐东大街去往青山、汉口、汉阳方向;开通一条东门户与樱花园的水上运输线路,形成樱花园+水路+青王路、三环线去往青山、东新方向;开通一条北门户与樱花园的水上运输线路,形成樱花园+水路+欢乐大道去往青山、汉口、鄂州方向。

7.加强景区外“公铁”转乘率。积极对接武汉市地铁集团、公交集团,加大线路宣传力度,鼓励市民乘坐地铁2号线、4号线、8号线+公交401、402、625路公交线路到景区,并增加沿线公交发车频次,延长场收班时间。

(四)强化重点区域综合整治

8.重点针对梨园区域开展综合整治。一是针对过境车流与到达车流并行干扰的问题,采取“分道”措施,在二环线地面层进入楚风园停车场路段,和在渔光小路进入楚风园停车场路段分别设置专用通道,分离到达车流和过境车流;二是针对车流量大,严重超过景区交通承载能力的问题,采取“限流”措施,在梨园区域设置单双号通行;三是针对景区道路狭窄,汇车、转弯容易造成行车干扰的问题,采取“提速”措施,在梨园区域设置单行线通行。

9.对重点区域进行重新规划。结合楚风园片区旅游综合服务中心规划建设工作,谋划将楚风园停车场地块纳入片区改造工作一并考虑。

(五)深入智慧交通建设

9.优化出行提示。整合辖区停车场泊位数据,以及企事业单位、村湾小区等社会性临停泊位数据,建立景区交通大数据平台,个性化定制APP小程序,通过分析掌握泊位余量,提前开展分流工作,引导群众合理规划出行线路,达到“低头”有手机APP引导、“抬头”有标识标牌指引的效果。

10.建立行车、停车诱导系统。完善、建设景区周边及外围道路上的诱导系统,将接入的停车场信息、道路运行情况通过诱导屏进行发布,实时精准引导车辆、游客调整出行方式及目的地。

(六)强化交通管理保障。

11.加强交通志愿者队伍建设。进一步优化前期交通志愿者人员结构素质,采取相对固定人员的方式,对志愿者进行招募、培训、管理。同时,筹建一支不少于30人的交通志愿者队伍,各景区单位要聘请或配备一支不少于20人的,成建制、有体系的交通管理队伍,加强岗前培训、队伍管理,建立专业的交通志愿者队伍。

12.进一步压实各景区单位的主体责任。督促东湖绿道、省博物馆、欢乐谷、海洋世界、听涛景区、磨山景区、落雁景区、马鞍山森林公园等9家热门景区单位,明确责任领导,配备联络人,定期研判分析,旅游高峰时段制定本单位的交通保畅方案,听从区交通大队统一指挥,加强景区(点)门前及周边路段、园区内部道路交通指引、交通疏导,形成旅游高峰期交通疏导联动共治一盘棋。

附件:

鄂公网安备42010602000101号

鄂公网安备42010602000101号